この記事は何?

- 購入経験談

- セットアップ

エンシェントクラシック化のための方法- 使用から1ヶ月でのレビュー

を掲載します。

購入体験

(準備中)

セットアップ編

(準備中)

モダンになった点とクラシック化の方法

最新のThinkPadがどのようになっているか、読者諸君はご存じだろうか。

私はThinkPadに沢山の変更点があったことを思い知らされている。

- JIS配列キーボード、キー幅が狭くなった

- Fn Ctrl逆転

- MS Copilotキー到来

- CRU強化

- 画面比率16:10

ほかにも変更点はあるのだが、特に目に付く部分を列挙した。なお、個人的にはCRU強化には強く、画面比率16:10には若干好感が持てる。

問題はキーボード周りだ。上記のうちはじめの3件は全てキーボードに関する要素だ。コンピューターの基礎たる入力機器に変更が加わるとは思いもしなかった。ということで、この節では変更点へのちょっとした愚痴とエンシェント化もといクラシック化のための情報を共有する。

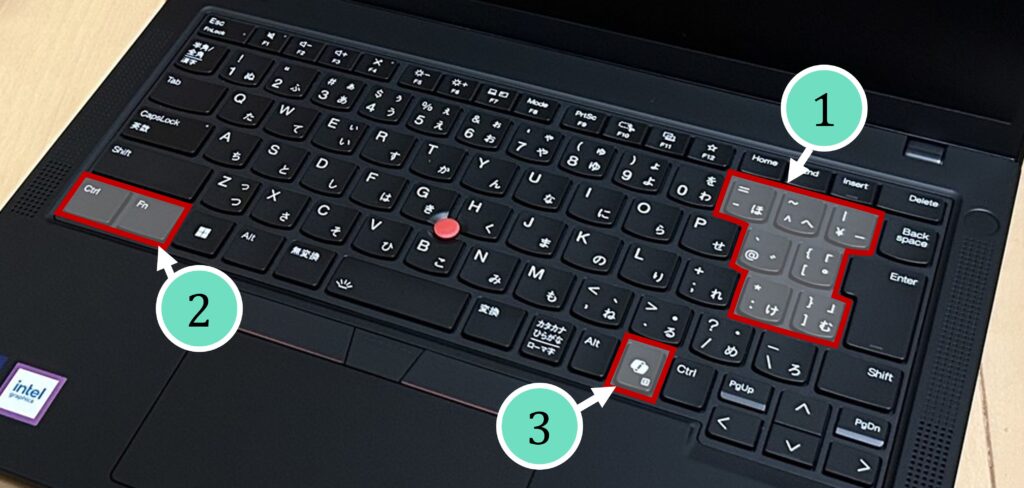

①JIS配列キーボード、一部キー幅狭く

世の中ノートパソコンのキーボード配列はやたらとおざなりにされていたりするが、ThinkPadは伝統的にその気がない。私はこの点を高く評価してきた。しかし、近年の機種において、Enterキー周辺の一部キーで幅を狭く(面積が小さく)なった。人によってはホームポジションから遠いキーが近くなったと好印象かもしれないが、入力のしやすさとキーの美しさを両立するという伝統が崩れた点は頂けない(個人の感想です)。慣れてしまえばなんてことは無いが、ミスタイプは増えた気がする。

②Fn Ctrl逆転

ThinkPadには長年問われてきたファンクション-コントロール問題(Fn Ctrl問題)というものがある。ノートパソコンのキーボード左下にあるCtrlキーとFnキーだが、ほとんどの製品では1番左にCtrl、その右にFn(Ctrl→Fn)が並んでいる。しかし、ThinkPadでは伝統的にFn→Ctrlの順に並んでいた。多くのユーザーがこれに異議を唱え、標準でCtrl→Fnの並び順を求めてきた。しかし、ThinkPadを愛用してきた人々にとっては、Fn→Ctrlは慣れ親しんだ配列であって今更配列変更など受け入れにくいものがあった。今回のマイナーチェンジではこの議論に双方の意見が両立できる解が与えられる格好となった。

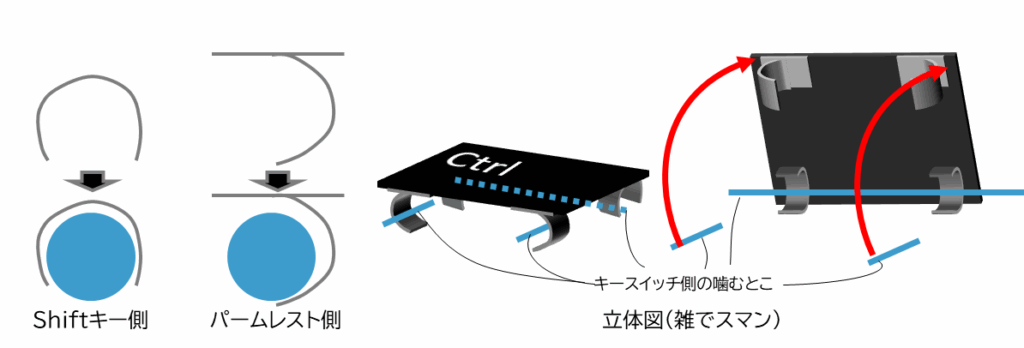

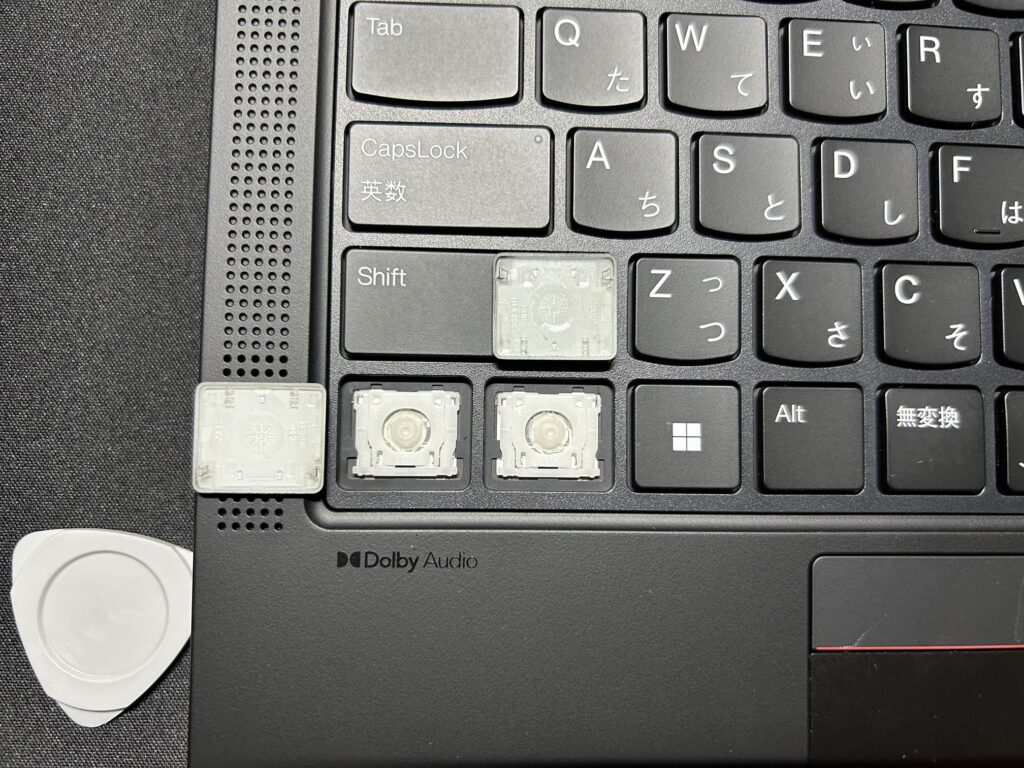

従来より、Lenovo Vantage(メーカの独自制御ソフト)からFnキーとR Ctrlキーの入れ替え自体は可能であった。ただし、標準ではFn→Ctrlの設定で刻印もそのようになっていた。しかし、今世代の機種では標準がCtrl→Fnとなったのだ。まさかのモダン化じゃないかと驚いたが、真に驚くべきはキートップのサイズだ。なんとFnとCtrlのキー幅を揃えてきたのだ。このおかげでソフトウェア的な入れ替えだけでなく、キートップを取り外すことでハードウェアも入れ替えることが可能なのだ。なんとグッドアイデア。

入れ替えのやり方と注意点をいくつか共有しようと思う。キートップを取り外すときは4つ角のツメに注意したい。力を掛ける向きを誤るとキートップどころかキースイッチ側をやらかしかねない。Shiftキー側のツメを軸に持ち上げるとよいだろう。

キートップを入れ替えると、見慣れた配列に様変わりである。従来のソフトウェア的な入れ替えのみで生じてきた、見た目通りの入力ができい点も解消される。

③MS Copilotキー到来

とても要らない。いつ使うのか分からないランキング第1位なキーです(少なくとも現在は)。ワンタッチで起動させるほどのものでもないと思うのは私だけでは無いはず。このキーはWindows11の設定から割当を変えられるのですが、生成系AIのアプリ(MS Copilot, ChatGPTほか)またはスタートメニューの検索からしか選べません。選択肢の幅が狭すぎる。

ほかのキーにカスタムする方法の王道であるレジストリの書き換えを試みた。しかし、調べてみるとこの手段はとれないらしいということが判明する。

Windows Copilot key is secretly from the IBM era — but you can remap it with the right tools

これを理解するには以下の2点を踏まえる必要がある。(が、難しいことを抜きにしたい場合は読み飛ばしてまとめへ)

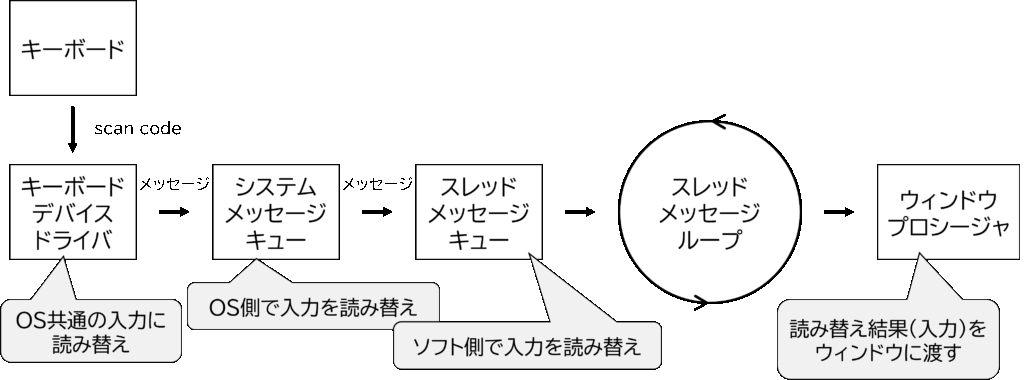

①キーボード入力のWindowsへの反映

WIndowsにおけるキーボード入力モデルがMicrosoftから提示されている。

キーボード入力の概要 – Win32 apps | Microsoft Learn

Windowsは「キーボードのキー」と「入力する文字」の「対照表」のようなものを持っている。そのため、キーボードからの入力信号は全てOSが受け付け、OSが処理した結果をソフトウェアに渡している。Windowsを使っている限りはOSと入力ソフトウェアが必ず1枚噛むということだ。

とにかく読み替えが沢山行われており、リアルタイム性は低いことがわかる(自動車などの内蔵OSに採用されない理由の1つだったりする)。キーボードの入力信号(scan code)はキーボードデバイスドライバでOS内で処理できる共通の値(仮想キーコード)に読み替える。さらにその読み替え結果をOS、ソフトが読み替えし、アクティブウィンドウのキャレット(点滅する縦棒, これ→|)位置に反映される。

②Copilotキーの実装

Copilotキーが導入されたのは知らない人もいる程最近のことで、新キー搭載は実に30年ぶりらしい。Windows 11 PCに「Copilotキー」を搭載 30年ぶり新キーはAI PC用 – Impress Watch

このキーを新たに実装する上での1番の問題は「PCにどんな信号を送信するか」だったろう。つまり「scan codeを新規に発行するのか」ということが問題だ。互換性を考えると面倒でしかないが。実際どのような議論が起きたかは分からないが、Avram Piltch氏によれば、既存のキー(scan code)を同時押しするキーとして実装したらしいのだ。具体的には L Shift + スタート(Windowsキー) + F23 である。

最近のキーボードでは同時入力不可能な組み合わせであることは明らかだろう。いまどきのキーボードだとF23 は Shift + F11に頼っているが、昔はF13からF24まであった。

暴発を防ぐためとも考えられるが、一意のコードを持たないためにOS側の機能で読み替えることが出来ない。

理由をまとめるとCopilotキーにscan codeの割当がされていないためOS標準のレジストリを編集してもダメということらしい。

ということで、残された方法がPowerToysかAutoHotKeyで入力を上書きする方法だ。

PowerToysは様々な機能てんこ盛りのため、使わない機能にPCの処理能力が奪われそうなので辞めておく方が無難だろう。ここではAutoHotKeyでの設定方法について示す。手順は以下の通り。

- AutoHotKeyのダウンロード/インストール

- ahkファイルの作成

と、結構簡単だ。ソフトのダウンロードは公式サイト(https://www.autohotkey.com/)から可能だ。v2.0がおすすめ。なおv1.0系とahkファイルの文法が変わっているようなので、新旧の文法読み替えに注意。

ということで、C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\copilot-remap.ahkを作成し以下を書き込む。

#Requires AutoHotkey >=2.0

#SingleInstance force

+#f23::Send "{AppsKey}"長々読んでお忘れかもしれないが、本節ではクラシック化を目論んでいる。ThinkPadユーザーにとって R Alt, R Ctrlの間に来るキーといえばアプリケーション(App)キーだろう。上記例はCopilotキー(L Shift + スタート + F23)をAppキーに読み替える命令だ。

画像appキー(準備中)

何それって人が多いかもしれないが、コンテキストメニューを開くことの出来るキーで、四角い枠に横向き3本線が刻印されたキーだ。人によってはPrtScじゃないかという人も居るだろうが、それは比較的新しい機種だ。真のクラシックであればこその選択である、なんならこの世代の機種に限って言えば Fn + Copilot は App が標準で割り当てられている(だからBIOSイジれば出来そうとは思いつつ、仕事道具にそこまでリスクを取れなかった)。

とはいえ、AutoHotKeyはキーボードの入力に対して様々なリアクションを返すことができる。Webサイトを開いたり、ソフトを起動したりなど、ユーザーによって何を割り当てるべきかは異なるだろう。AutoHotKeyの日本語Wiki(https://ahkwiki.net/Top)を参照すると、詳細な設定方法が確認できるので要チェックだ。

1ヶ月使用後の感想

(準備中)